ボイスレコーダーやスマートフォンで録音した音声データの解析による騒音の分析

騒音計で測定したデータではなく、ボイスレコーダーなどで測定した騒音の音声データの解析をご依頼いただくことがあります。

騒音計は音の大きさ(音圧)を測定するための測定器であり、マイクやアンプが適切に校正(調整)されていることによって、一定の精度で定量的に音の大きさを(db:デシベル)を明らかにすることができます。

一方で、ボイスレコーダーやスマートフォンにもマイクやアンプはありますが、これらは騒音を測定するために校正されているものではありませんので、これらの機器を用いて録音された音声データから正確な音の大きさ(音圧)を明らかにするのは通常困難です。しかしながら、音声データをソフトウェアを用いて解析するによって大別すると「相対的な音の大きさ」と「音の質(周波数別のデシベル)」を明らかにすることは可能です。

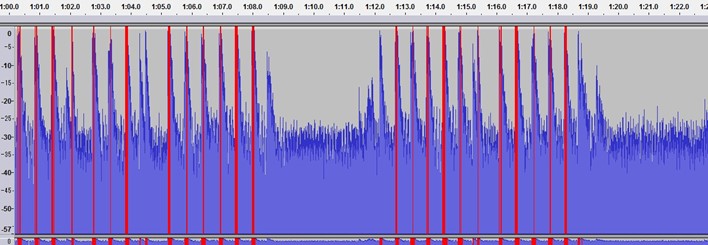

①相対的な音圧(音の大きさ):時系列での相対的な音の大きさ

レコーダーで録音されたデータを解析することによって下記のような縦軸をdbとする時系列の音圧を得ることができます。

これらのグラフにより、さらに次のようなことを推察することが可能です。

-

どのような頻度で騒音が発生しているか

-

最も大きい騒音(高い音圧)が発生したのは何時か(マイク感度を振り切れていない場合)

繰り返しになりますが、このグラフの縦軸はあくまでも相対的な音の大きさを示すデシベルであり、騒音計で測定される値とは意味合いが異なります。もし、どうしてもレコーダーに録音された音から絶対的な騒音レベルを推察したい場合は、暗騒音のレベル(何も音がしない場合の音圧レベル)による類推や騒音計によってレコーダーの校正テーブル作成による推定等も不可能ではありませんが、やはり騒音計で測定した値と比べれば信頼性は低いものとなります。

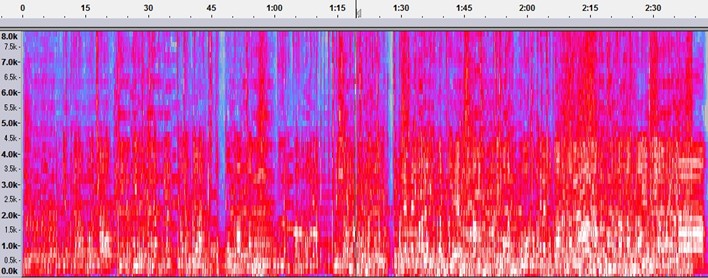

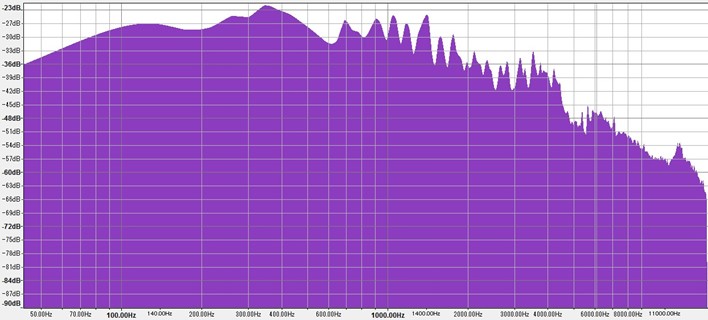

②どのような音が発生しているか:質の質(周波数、FFT)解析

録音データの解析によって、下記のように時間ごとの発生周波数特性や、特定の時間における周波数ごとのデシベル値を明らかにすることができます。もし、発生源の音圧の周波数特性が分かっていれば、騒音源を同定する材料とすることができる可能性があります。

音声データの分析も当社にお任せください

【著者情報/略歴】2014年より日本騒音調査カスタマーサービス部門、HP記事担当。年間1,000件を超える騒音関連のお問い合わせに、日々対応させていただいています。当HPでは、騒音に関してお客様から、よくいただくご質問とその回答を一般化して紹介したり、当社の研究成果や学会(日本騒音制御工学会等)に寄稿した技術論文記事をかみ砕いて説明させていただいたり、はたまた騒音関連のニュースを解説させていただいたりしています。

ご意見やご要望は、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

問い合わせフォーム(クリックでページに移動)